上海城市设计竞赛 | 徐家汇体育公园的新生

2016年上海市规土局牵头举办了首届上海城市设计挑战赛,其中一个项目就是徐家汇体育公园城市设计,和我一样,小伙伴们都与这块场地有过“羁绊”,想想就一起参加吧,作为一个不落地的竞赛,我们更偏向于创造性和自我表达,下文就说说具体是怎么做的:

徐家汇体育公园城市设计方案(视频:吴蔚、方尔清、刘溪)

图1 整体鸟瞰图(图:刘溪)

图2 晴空万里,体育之丘上的欢声笑语(图:刘溪)

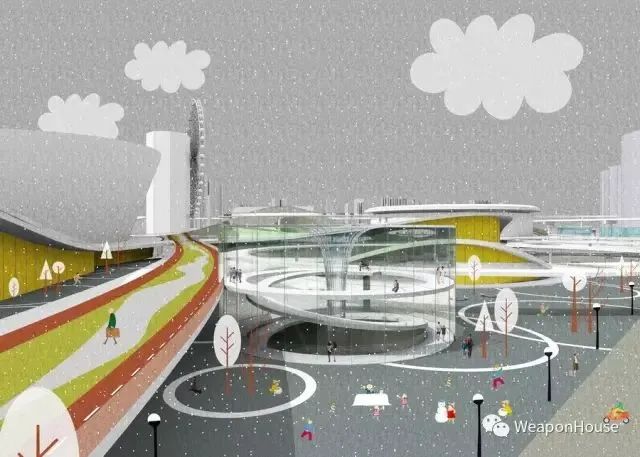

图3 风雪交加,螺旋光井的无障碍联通(图:刘溪)

图4 夜幕低垂,环形通路上的各种速度(图:刘溪)

图5 绵绵细雨,不打伞也可以走遍四海八荒(图:刘溪)

1

现状

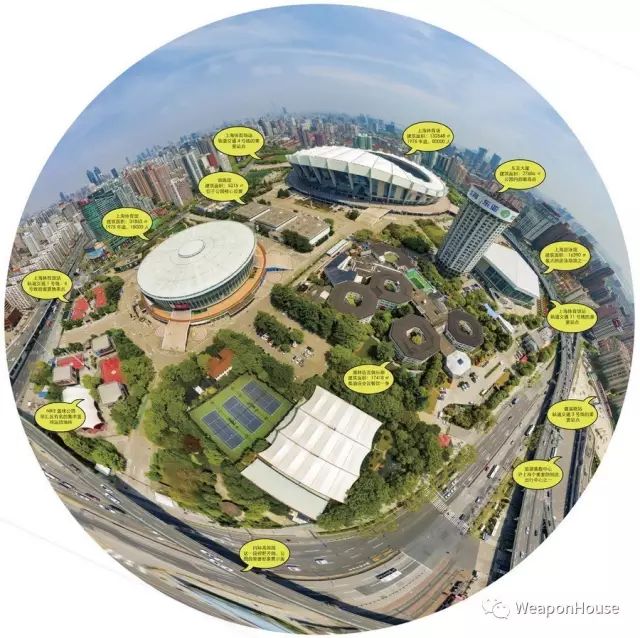

图6 项目区位图

1.1 现状人群调研

抽样访谈体育公园附近人群,民众主要意见梳理为:

1)公园及周边的通过性不强

2)公园内部的空间整合度不够

3)地面停车过多,影响品质

4)活动场地类型不够多,不够丰富

图7 现场调研

1.2 人群画像数据

感谢主办方提供的大数据,经过分析,关于使用人群,得出如下结论:

1)使用方面男女基本持平,男性略多,使用的功能也呈差异化。——均衡设置各种类型的运动场所

2)本区域目前年轻人使用较多,以21-30岁年龄段占大多数。——适当增多年轻人喜爱的活动场所

3)上海居民占绝大多数,全国各地都有大量人群参与使用。——针对上海市民偏爱活动应有所研究

4)徐汇及临近区域的人群使用较多,其他区域也有来源。——加强与周边区域的联系,增强可达性

图8 人群画像

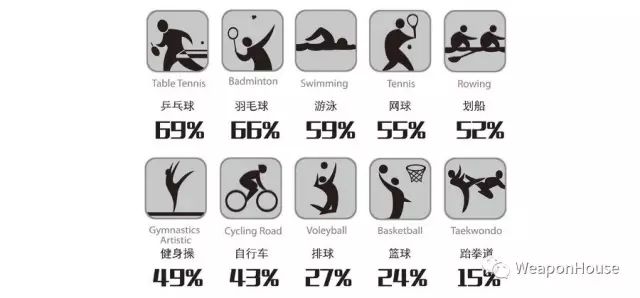

1.3 上海市民希望体育公园开设的体育健身活动项目统计

经过调研分析,乒乓球与羽毛球成为上海市民最希望开设的项目,原因为这两个项目有广泛的群众基础,且对场地设施要求不高,较为安全、便捷。健身操涵盖其他操类,如街舞、广场舞等。某种程度上,市民的需求和现状现有设施并不完全一致。目前徐家汇体育公园内有较大的游泳、篮球、网球、足球等活动空间,但集中开放的乒乓球、羽毛球等场地有待增加,户外健身场地、自行车活动路径等活动也需要面积增加。

图9 活动分析

注:数据采集自董海军,倪伟.

上海市体育公园发展现状及建议[J]. 体育科研,2011,32(2)

1.4 人群研究框架

通过对区域、年龄、职业、活动时间、通达时间、活动类型的分析,进行研究框架的整理,越红代表越重要,这些权重影响到最后的功能设置。

图10 人群框架

1.5 现状建筑、交通分析

图11 现状分析

1.6 现场实地调研

图12 现状照片

2

目标

2.1核心理念

城市设计以人的体验为主导,抓准徐家汇体育公园“运动、激情”的个性气质,以漫步、跑步、骑行、打球等活动体验为核心,对现有空间结构、交通系统进行梳理、优化,以“速度”为解读基地人群行为的密码,根据大数据分析得出的不同“速度”行为模式特点,策划多元活动体验,规划智慧路径。

图13 快城市和慢城市(图:吴若晨)

2.2 愿景目标

徐家汇体育公园在三个层面上分别起到不同的功能:

1) 上海中心城层面:

从对上海中心区城市结构的影响出发,延续活力地带。

2) 徐汇区层面:

连接徐汇滨江与徐家汇商圈两大中心,实现徐汇区“东西联动”,塑造功能走廊上的高潮节点。

3) 社区层面:

满足日常生活圈建设需要(以步行15 分钟距离为半径),完善社区基础配套,提升街区活力。

2.3 设计思路

从整个城市层面来说,体育公园地块的主要功能是服务大型体育文化活动,是大量瞬时人流的集散地,作为交通的枢纽,四条轨交线、两条高架在这里交汇。然而基地周边的交通设施对区域内城市人流的可达性是相当消极的。高架路割裂了原有的城市肌理,使得基地变成城市的孤岛。我们认为造成问题的原因在于速度的断层、路径的不连续。一方面,基地周边都是高速通过的车流及大型活动时瞬时到达及离开的人流,人难以停留。另一方面,城市原有的交通系统被隔绝在场地外,场地内交通可达性低,主要依靠步行,并且步行的体验差。我们设想通过接驳空间和多层次的交通系统的协作,衔接两种速度,将城市原有的交通脉络延续至基地内,让体育馆充分融入城市。

1)速度两极引导

快城市——梳理路径、连接城市割裂地块,提高城市运作效率,提高过境交通速度,提供瞬时交通疏解效率。

慢生活——增加休憩场所,通过增加城市魅力,增多市民活动,延长人在场地中的活动时间,犹如空间海绵,降低人行速度。

2)速度发生路径

二维空间连接——连接徐汇两大中心、周边社区、地铁站

三维空间拓展——多圈层立体化空间,覆土建筑、地下停车、立体跑道

四维空间延展——多元功能策划,24h 全时活力街区(错时利用的高效性)

3)速度分级标准

a. 地铁40-50 公里/ 小时 (高峰时间段,赛事等活动期间承载力)

b. 高架车行60-80 公里/ 小时(快速通过)

c. 地面车行30-60 公里/ 小时(人车分离,城市效率)

d. 自行车、平衡车等10-20 公里/ 小时(连续、平整路面,与城市交通的对接,专有停车位)

e. 跑步5-10 公里/ 小时(安全,双向跑道)

f. 漫步2-5 公里/ 小时(最易与其他行为发生交叉,青年人步行的速度约为60-70m/min,老年人步行速度约为40-50m/min)

g、运动0-5 公里/ 小时(区域内部的停留与大型活动时的集散)

2.4 对策

2.4.1 对策1:延续城市发展轴线,连接城市节点

人行速度到此归为0-5KM/h,停下来运动、休闲、购物等等:

基地位于上海中心城内环内,淮海路- 徐家汇发展带的延长线上,是中心区功能辐射区域的重要节点。但其现状功能单一,活力不足,对上海全球城市中心城的结构存在负面作用。

解决措施:

1) 在地下提供城市级、社区级商业综合体。

2) 打破巨大的商业尺度。

3) 提供城市绿地,连接体育公园区域绿地及徐汇滨江绿地城市通道。

4) 在以体育为主题的购物体验同时兼顾对周边居民及城市人群的服务。

图14 延续城市轴线(图:吴若晨)

2.4.2 对策2:城市缝合,多种功能链接与互利

将人行速度由1 变为5KM/h,由不通畅变为通畅:

体育公园整体尺度东西向0.7 公里,南北向0.6公里,整体尺度巨大,犹如一座孤岛。周边为居民区,居住密度高,为上海市区内较为突出的密集区域。在这样的现状下,却缺少服务周边社区的多种功能,商业的连续性被打破,缺少服务周边居民的商业形式。整体来看,体育公园在区域内更表现为城市孤岛的特征,缺少与周边区块的功能联动,如何加强此区域同周边的联系十分重要。

解决措施:

1) 设计中回应多种功能的植入,考虑多种功能的连续性。

2) 加大立体化的空间联系,综合对地下空间的功能利用。

3) 提供周边居民区到达体育公园区域的方便通道。

4) 打破周边快速交通对此区域的割裂。

5) 重视周边的界面设计,重新建立对周边人群的吸引力,营造良好的空间体验。

图15 从阻隔变成连接

2.4.3 对策3:构建从多层次的交通网络,增添立体化多种交通转换节点

构建一种从车行速度过渡成10KM/h 人行速度的良好方式:

作为上海市最重要赛事及大型演出的主办地,体育公园区域面临着巨大的交通压力,基地四周宽阔的快速路、高架桥成功的解决了大赛或演出时的交通问题,同时也带来了很多问题:首先,宽阔的快速路割裂基地与周边的联系,使得体育公园区域成为城市孤岛,被快速的车流完全隔开,人们来此的意愿被大幅减低。其次,体育公园区域内大量停车及交通集散地使场地尤为空旷,无法建立良好的空间品质,而这种大车流大人流的出现频率低,平时区域内人迹罕至,造成了严重的负面影响。体育为主题的体育公园区域原本可容纳如自行车、步行等多种非机动交通方式,由于车行交通过于强势,其他多种交通方式被削弱很多。

解决措施:

1) 充分利用场地内现有公共交通,如公交车站,地铁站,将快速路同公共交通站点结合设计,增设交通转换节点。

2) TOD模式融入办公商业等多种功能,充分利用非大赛时场地的便利交通条件。

3) 打破原有快速路割裂地块的特点,以立体化的形式将步行网络、自行车网络、电瓶车网络等多种慢速交通延伸到地块外,在网络之间设置转换节点。

4) 重新构建地块周边界面特征,做到宜人,吸引周边人流涌入。

5) 将原场地内大量停车区域置于地下,使地面公共空间品质提升。

6) 充分利用地下空间,解决大赛时对大交通量的需求。

图16 速度中继站

2.4.4 对策4:打造城市公园,构建以体育为主题的城市绿肺

创造一块速度为0-5KM/h 的慢场所:

基地位于上海中心城区内环内,周边高层林立,开放的大型公共绿地资源紧缺,并且可利用度不高,缺少服务基地周边居民的公共活动空间。体育公园作为城市中心区内宝贵的开放空间,拥有大面积绿化,建筑密度小,空间广阔,建议强化其“城市的绿肺”功能。结合覆土建筑及立体绿化空间设计,以纽约曼哈顿港湾、芝加哥千禧公园等为蓝本,将主要车行交通置于地下,上部设置城市绿地,大幅度提升基地绿化水平,并将绿地延伸至周边社区。

场地现状中的大型水泥硬质广场,除在大型演艺等活动时起到人群集散的作用,平时利用效率较低,功能较单一。为保证高效使用,建议通过景观、铺地、服务设施等的设计,丰富此处空间功能,创造在平时和峰时都能高效利用的公共空间。

图17 城市绿肺

3

方法

3.1 总平面图

图18 总平面图(图:高懿)

图19 整体鸟瞰图(图:方尔清)

3.2 设计方法

这部分就是团队的脑洞了:

3.2.1 通路

设置6 条通往周边主要区域的空中步道,联系起主要的商业街区和居住社区,创建更通畅的网络体系,让体育公园变成连接体而非阻隔体。

图20 通路

3.2.2 圆环

设置18 个具有主题性的圆环区域,用二层步道进行围合,置入上海市民最喜欢的体育活动,强化标识性,增强吸引力。

图21 圆环

3.2.3 山丘

用1座连绵的山丘将体育馆和体育场连成一体,全面提升原二层平台的品质,增强公共性和趣味性,山丘下部是大量的室内体育活动空间。

图22 山丘

3.2.4 光井

10 座光井承担着联系地上地下的作用,也为大开挖的地下停车层和活动层注入了充足的阳光雨露,旋转上升的楼梯起到了对人群的引导。

图23 光井

3.2.5 更新

新的体育场屋顶赋予新的城市客厅功能,在高密度的城市中增大了屋面可利用面积,其他几栋主要建筑也进行了表皮改造,并增加了一个摩天轮。

图24 更新

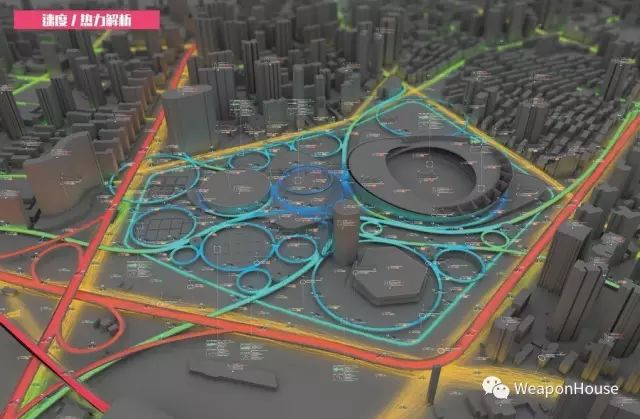

3.3 速度/热力解析

用相关软件对场地的速度和热力进行模拟研究,并实时修正。

图25 速度/热力解析图图(图:方尔清)

图26 速度/热力解析图(图:方尔清)

图27 速度/热力解析图(图:方尔清)

3.4 改造前后

3.4.1 停车——地下拓展

原有地面停车零散布置,改造后将绝大部分停车置于地下,地下按4 层计,扣除地铁区域外估算可以停放30000 辆社会车辆,大幅缓解徐家汇商圈的停车压力。

3.4.2 绿化——系统整合

原有绿化虽总面积较大,但较为零散,未形成有效的系统,改造后整合整片有规律的绿化空间,可以让人更好的使用,且富有形态的识别性和起伏的趣味性。

3.4.3 车行——引入地下

原有车行道路因园区内建筑类型较复杂,不是特别清晰,且互有交叉、干扰,改造后园区内地面只留必要的车行和消防车流线,较为清晰。

3.4.4 人行——网络连接

改造后首先增加了两层的步行系统,和外部主要区域进行连接,内部也通过圆环、山丘等进行了联系,上下之间也通过光井连接,是个全方位的复合连接体。

图28 改造前后对比

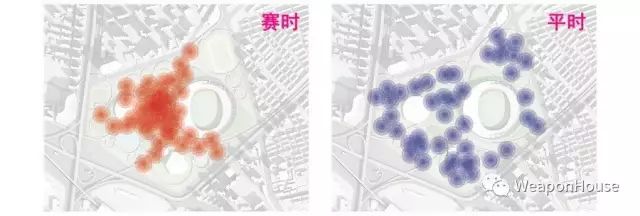

3.5 赛事平时

3.5.1 赛时——热力集中

体育公园承担着大型体育活动和演艺活动的职能,在瞬时人员特别密集的时候,中部的“体育之丘”承担着“人群海绵”的重要作用,作为大型开放空间可以容纳大量人群,其便利的上下交通枢纽也有助于快速疏散人群。

3.5.2 平时——热力分散

圆环的主题性使得体育活动被均分到各个区域当中,使用者可以便利的找到自己最喜欢的场所,分散布置的布局降低了某一区域的人群密度,整个地块的价值被充分利用,降低对周边区域的压迫。

图29 赛时平时热力图

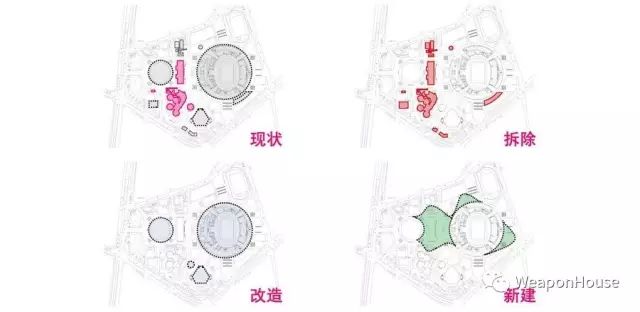

3.6 建筑更新

建筑现状:场地内建筑类型较多,灰色为体育功能及配套建筑;红色为会展、宾馆、餐饮及办公楼。

拆除建筑:拆除场会展中心和酒店,提高园区内部体育功能的使用效率;拆除偏在一边的撞球馆;拆除临街的派出所和锅炉房。

改造建筑:改造体育场、体育馆和游泳馆以及东亚大厦的立面。提高体育场的开放性,使其能够与城市建立联系。活化其他场馆的形象,提高区域活力。

新建建筑:增加绿化覆土建筑,增添场地内运动功能的多样性。同时,新增建筑可以作为基地内原有建筑功能的置换。

图30 建筑更新

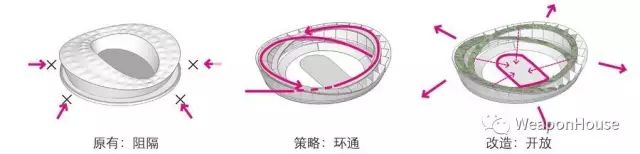

3.7 上海体育场改造

1)创造开放性。

体育场与外部场地步行系统对接,将步道景观路径引至体育场上空,形成可利用的绿化屋顶,使其成为既可以承载比赛观演活动,又可以服务市民休闲健身的公共建筑。

2)充分利用现有建筑。

体育馆、游泳馆、东亚大厦在原有基础外部更新幕墙系统。体育场利用原有楼

板和结构体系。

3)注入绿色技术。

激活场地活力,利用生态技术,按绿建三星标准改造建筑,创造城市“绿标”。

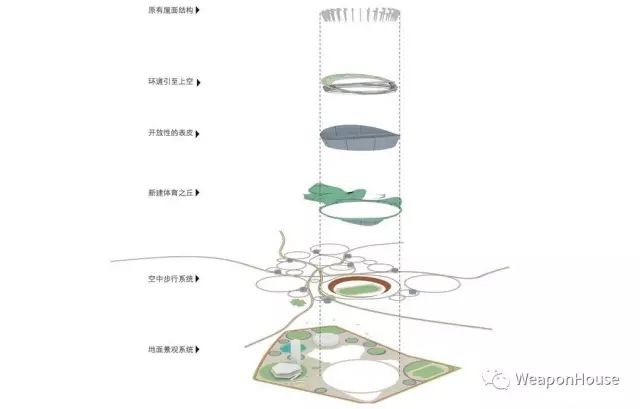

图31 改造概念(图:吴蔚)

图32 上海体育场改造的屋顶(图:吴蔚)

图33 场地分层解析(图:吴蔚)

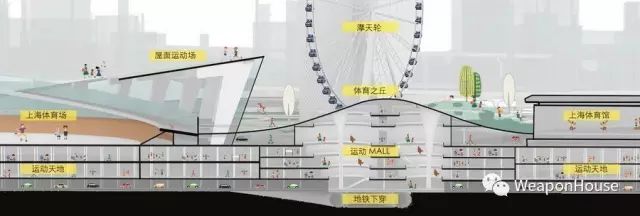

3.8 整体剖面

图34 整体剖面(图:高懿)

图35 局部剖面(图:高懿)

4

结语

此次不得不提到大数据,在此感谢主办方与腾讯公司等提供了大量的数据,成为分析、判断的有利依据。然而在数据越来越充盈且人工智能越来越牛逼的今天,我们还是坚信最终的判断、决策要从人脑得出,“美在合理的近旁”,最理性的不一定是好的,城市设计也一样,倚天剑再厉害,也得握在高手的手中。

图36 展览现场

图37 颁奖现场

最近看到了偶像德国HPP公司的公示方案,做的非常棒,建成后将成为上海最有活力的一处开放空间。在竞赛中也看到了很多老师、同学、同行的作品,精彩纷呈,从不同的角度出发展示了不一样的精彩,受益良多。

虽然很累,但最后拿了专业组的二等奖,一起为了理想城市而努力奋斗的状态,才是我们共同的追求。

项目信息

设计团队:陈伟鹏、吴蔚、方尔清、高懿、刘溪、李林、吴若晨、孙焱瞳

项目位置:上海徐家汇体育公园

项目面积:400000㎡

设计时间:2016.10

图38 设计团队

备案号:

备案号: